近年来,伴随脑机接口(BCI)技术的不断发展,“依靠大脑植入物将大脑信号直接转化为语言”这样科幻的场景早已成为现实。但此类技术通常都存在一项难以解决的制约因素——存在很高的延迟。

毕竟自然的口头交流通常是瞬间发生的,超过几秒钟的语音延迟会大大扰乱这一对话流程。这种制约会使得依赖这类技术的失语患者难以参与有意义的对话,从而产生孤立感和挫败感。然而,如今在 AI 的帮助下,我们有望突破“高延迟”这一制约因素,切实帮助失语患者恢复自然交流的能力。

新闻详情

3 月 31 日,发表于知名学术期刊《自然-神经科学(Nature Neuroscience)》的一篇文章向我们揭示了这一突破性的研究成果。

来自美国加州大学的研究团队设计并使用了一种全新的深度学习循环神经网络传感器 AI 模型,帮助参与者的脑机接口设备实现大词汇量、可理解的流畅语音合成,从而生成更接近自然对话的语音。

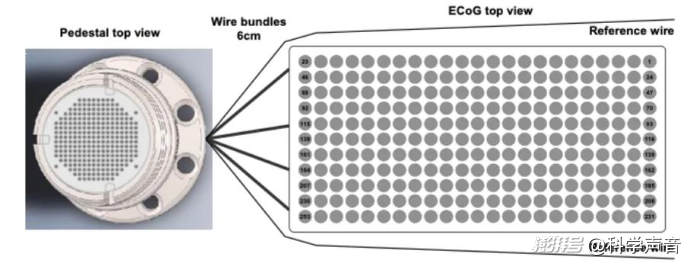

此次研究中被测试的参与者安(Ann),于 2005 年因脑干中风而失去了说话能力。在 2023 年接受手术后,她的大脑皮层表面被放置了一片包含 253 个电极的超薄植入物——它可以同时记录数千个神经元的综合活动。同时,研究人员还利用安婚礼视频中的录音训练 AI 模型,使其合成出的语音能够模仿她失语前的音色。

植入电极的底座图

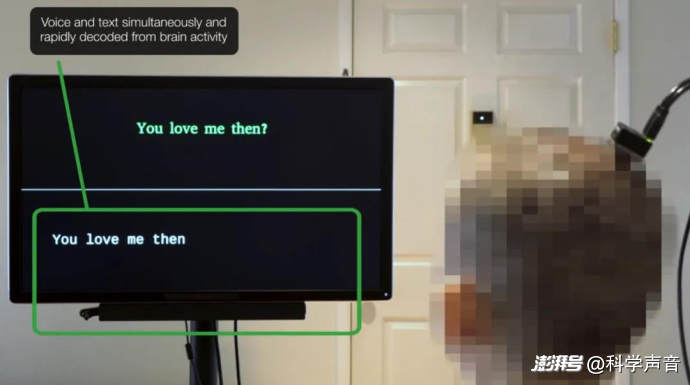

在其最新的研究视频中,安在 AI 模型的帮助下“念”出了屏幕上出现的 100 个句子,通过这一技术,每分钟可以生成约 47 到 90 个单词(自然对话每分钟大约产生 160 个单词)。

在自然(Nature)官网报道这一研究的新闻文章中,将其评价为“朝着实用化的脑机接口迈出了一大步”。

背后故事

从马斯克的 Neuralink 到与苹果合作的 Synchron,脑机接口技术的每一次成果与突破都能引来不小的关注。近年来,中国在这一领域也取得了显著的进展。

3 月 4 日,复旦官网报道了其全球首创的“三合一”脑脊接口技术,并在复旦大学附属华山医院成功实施了全球首批第 4 例通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术。

3 月 24 日,新华网报道了由中国自主研发的智能脑机系统“北脑一号”的首批无线人体全植入。这是国际上首批柔性高通量半侵入式无线全植入脑机系统的人体植入案例。患者术后恢复良好,设备有效通道数达到 98% 以上。

或许不久后,失语者真的能像普通人一样流畅“交谈”。科技的意义,就是让“不可能”变成“等一下,马上就好”~

参考材料

1.https://www.nature.com/articles/s41593-025-01905-6

2.https://www.youtube.com/watch?v=GIdIIjIICYUt=4s

3.https://www.nature.com/articles/d41586-025-01001-6

4.https://news.fudan.edu.cn/2025/0304/c1268a144336/page.htm

文章来源于互联网/AI生成